П.А. Марков "В Художественном театре. Книга завлита" (1976 г.) (Ч. 9)

Начало: часть 1, часть 2, часть 3, часть 4, часть 5, часть 6, часть 7, часть 8

.jpg) Театр в одних случаях создавал сложные, почти конструктивные постройки, передававшие ощущение целой квартиры, в других – давал только части комнат в неожиданном ракурсе, что также позволяло строить жизненно убедительные мизансцены. В «Мещанах» зрителю становился ясным весь план дома, выходящего окнами в сад: за первой, многоугольной комнатой виднелась кухня, прихожая, следующие комнаты. В «Вишневом саде», наротив, в первом действии театр показывал только часть комнаты помещичьего дома, полуприхожую-полугостиную неправильной формы, позволявшую найти удобные сценические уголки, в которых проходили интимные сцены, понуждая актеров быть предельно правдивыми.

Театр в одних случаях создавал сложные, почти конструктивные постройки, передававшие ощущение целой квартиры, в других – давал только части комнат в неожиданном ракурсе, что также позволяло строить жизненно убедительные мизансцены. В «Мещанах» зрителю становился ясным весь план дома, выходящего окнами в сад: за первой, многоугольной комнатой виднелась кухня, прихожая, следующие комнаты. В «Вишневом саде», наротив, в первом действии театр показывал только часть комнаты помещичьего дома, полуприхожую-полугостиную неправильной формы, позволявшую найти удобные сценические уголки, в которых проходили интимные сцены, понуждая актеров быть предельно правдивыми.

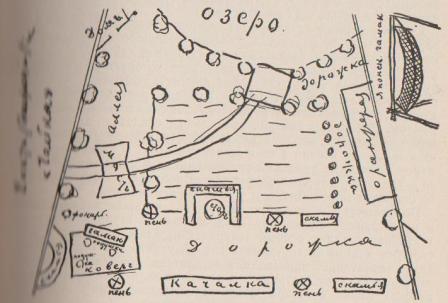

Новое разрешение сценического пространства вело к прииципиальной новизне мизансцен. До Художественного театра мизансцена ознчала расположение действующих лиц, целиком определяемую удобством актеров. Художественный театр понял мизансцену такого рода взаиморасположение действующих лиц, которое раскрывает их внутренние взаимоотношения и помогает актеру проникнуть в то самочувствие, которое диктуется ситуацией пьесы. Тщательно и подробно обдуманная мизансцена предопределяла внутренне правдивый рисунок сценического действиея. Исторически верный павильон «Царя Федора» заставлял актера находить гораздо более выразительные и жизненно правдивые положения. Низкие двери, ведущие в покои, мешали театрально-эффектному «выходу» актера, и царь Федор мог появиться на сцене только пригнувшись. И уже одно это ставило штамп торжественного выхода театрального героя. В «Чайке» был дан ряд блистательных мизансцен, неведомых прежнему театру. Режиссеры не только не останавливались перед тем, чтобы посадить актеров спиной к зрителю, они ставили действующих лиц в такое свободное и жизненно правдивое положение, которое само уже выражало затаенные чувства, раскрывало – даже в мельчайших деталях – психологию действующих лиц. Например, во втором акте Аркадина, говоря о своей моложавости, называет себя «цыпочкой». Актриса Александринского театра при этом демонстрировала свою легкость, неизбежно кокетливо иллюстрируя по театральному трафарету это качество героини. В Художественном театре Аркадина говорила эти слова после того, как, встав с гамака, на котором она полулежа пила чай, легкой походкой относила чашку на стоявший рядом садовый стол. Это определение таким образом распространялось на все самочувствие Аркадиной. Таких примеров можно было бы привести сотни.

Художественный театр в этот период по-своему понимал авторские ремарки, не считая нужным послушно их реализовывать. Он не желал слепо идти за авторами, часто находившимися во власти сценической традиции, которую яростно разрушал молодой театр. Он хотел вникнуть, почему и в каких целях написана автором данная ремарка, разгадать ее смысл и найти свое адекватное решение, говорить своим сценическим языком. Режиссеры считали правильным следовать за внутренним смыслом пьесы, за психологией образов, но сценического их выражения искали в многообразном быту. В «Микаэле Крамере» маленький немецкий ресторанчик с обилием бросающихся в глаза характерных подробностей получал в театре едва ли не большую типичность, чем у самого Гауптмана.

По существу, и новые планировки, и весь наблюденный в окружающей жизни или извлеченный из истории материал театр переводил в особый театральный план, открывал в немскрытые возможности сценической выразительности. Поэтому такое впечатление производили на зрителя, привыкшего к пышным во всю сцену театральным декорациям, низкие своды кремлевских палат в «Царе Федоре», слюдяные окна с тусклым светом, едва пробивавшимся через решетки.

Театр чрезвычайно подробно использовал бутафорию. Любуясь достоверностью бытовых и музейных вещей, он, точно следуя эпохе, выбирал аксессуары и костюмы исключителено бросающиеся в глаза, резкохарактерные для данного отрезка времени. Для «Царя Федора» или «Смерти Иоанна Грозного» театр находил самые высокие из шапок, которые тогда носили самые длинные рукава и т. д. Театр отбирал из жизни наиболее колоритные, удивительные и потому чрезвычайно театральные черты. С точки зрения строгого историка, можно было придраться ко многим несоответствиям, встречавшимся в спектаклях Художественного театра именно из-за его любви к чрезмерной точности, переходившей в свою противоположность.

Художественный театр прибегал порой к таким комбинациям жизненных явлений, которые на самом деле в быту едва ли наблюдались. Используемые им детали могли казаться даже преувеличенными, но они были по-новому театральны.

Изменение декорационных приемов, поразившее свидетелей дебютов Художественного театра, было связано не только с изменением подхода к мизансцене и с новым пониманием внутренних взаимоотношений действующих лиц – декорации Симова не допускали прежней манеры игры. В созданных им квартирах, в тенистых садах, в боярских домах не могли появиться пусть даже и очень выразительные «актерские» образы – в них должны были действовать живые люди.

Художественный театр довел до последних выводов методе построения сценической толпы, впервые показанные мейнингенцами. Он пользовался различными способами оживления народных сцен. Наиболее распространенным было понимание толпы как суммы единичных ролей, в каждой из которых исполнитель находил свою линию поведения, свое зерно, внешнюю и внутреннюю характерность. Врезались в память юродивый и нищенка в последнем действии «Царя Федора», посетители кабачка в «Микаэле Крамере», танцовщицы и гладиаторы в «Юлии Цезаре», певичка с шарманкой в «Трех сестрах» – образы, не влиявшие на ход действия, но выполненные с блестящим мастерством и со всей глубиной переживаний. Критика много раз упрекала режиссуру в отвлечении внимания на мимолетные несущественные эпизоды – общая жизнь толпы распадалась при этом на жизни отдельных людей. Театр знал заключенные в этом опасности. Он скоро понял, что между индивидуальной жизнью участника народной сцены и общей задачей толпы в действительности нет такого большого различия, которое существовало порою в его постановках, и стал решать толпу как единое целое, охваченное общей задачей. Различия участников толпы при этом не стирались, но каждый из них подчинялся общей, однако индивидуально окрашенном задаче, вытекавшей из основного события. В третьем акте «На дне» разнохарактерная толпа оборванцев, мальчишек, случайных прохожих, городовых, приказчиков жила в общем ритме любопытства к драме ночлежного дома Костылева. Совершенными по построению были народные сцены «На Яузе» в «Царе Федоре» или массовая сцена в «Юлии Цезаре», погружавшая зрителя в жизнь Древнего Рима с его маленькими шумными улицами, на которых двигалась, кричала, спорила разношерстная толпа.

Театр любил давать развернутую народную сцену как вступление к главному событию акта. В одной из сцен в «Смерти Иоанна Грозного» театр в течение нескольких минут фиксировал внимание на жизни древнерусского базара, прежде чем продолить развитие начатой в предыдущих эпизодах интриги. Когда по ходу пьесы народ вторгался в действие, режиссура употребляла до дерзости яркие приемы. Сцена убийства Кикина на первом представлении «Смерти Иоанна Грозного» вызвала протесты критики и публики. К Кикину постепенно подластупала, окружая его, бушевавшая масса, раздавались возбужденные и угрожающие возгласы. Затем толпа бросалась на него; рев становился звериным, неистовым; слышались заглушенные вопли Кикина, из кучи дерущихся взлетали в воздух обрывки его одежды. Правда жизни переходила в резкий натурализм. На следующих представлениях картину значительно смягчили, кровавая расправа происходила в глубине сцены, без ненужных устрашающих деталей.

Основателям Художественного театра было ясно, что появление новой драматургии и новые театральные искания неизбежно и глубоко захватят принципы актерской игры. Они не могли примириться с тем, что даже самые крупные актеры были обречены на закостенение своих дарований в рамках амплуа.

Ермолова и Лешковская были общепризнанными любимицами Москвы, тем не менее талант Ермоловой, в нескольких ролях показавшей исключительную мягкость и лирическую комедийность, совсем не использовался в этом направлении, а Лешковская, способная на сильные драматические роли, из сезона в сезон играла вариации одной и той же кокетливой и капризной женщины.

Ермолова и Лешковская были общепризнанными любимицами Москвы, тем не менее талант Ермоловой, в нескольких ролях показавшей исключительную мягкость и лирическую комедийность, совсем не использовался в этом направлении, а Лешковская, способная на сильные драматические роли, из сезона в сезон играла вариации одной и той же кокетливой и капризной женщины.

Узость такого подхода стала особенно ясной много позже, когда на склоне лет Ермолова создала великолепный по трогательности и комедийной легкости образ королевы Анны в «Стакане воды», а Лешковская сыграла ряд тонких драматических ролей. Актеры заштамповывались не только в своих приемах, но и в сценических ситуациях, повторявшихся из пьесы в пьесу. Характеристики адвоката, актрисы, дельца, честного учителя, лохматого студента, крупного банкира, недалекого купца, кокетливой дамочки диктовали актеру готовые приемы, которые все более удалялись от примет современности.

Огромный успех Дузе во время ее гастролей в Москве в Петербурге, ее триумфальное шествие по Европе и одновременно упадок интереса к Саре Бернар и Режан говорили о чем-то более значительном, нежели о появлении еще одной выдающейся актрисы. Театральная критика в большинстве оказалась в тупике перед исключительным воздействием Дузе на европейского зрителя. Наибольшую растерянность проявил законодатель французской театральной критики Сарсе, колебавшийся между приятием и порицанием ее искусства, но и он вынужден был признать, что Дузе – явление принципиально новое для европейского театра. Упорно искала разгадки артистического существа Дузе и русская критика. Искусство Дузе было наполнено тревогой и беспокойством, которые заставили Кугеля применить в ней только что тогда появившееся определение «неврастения». Конечно, не в неврастении заключались особенности Дузе. Она рассказывала повесть о мятущейся женщине, тщетно ищущей духовного освобождения. Дузе обладала теми актерскими и человеческими качествами, которыми не были отмечены актеры Антуана, Брама и тем более мейнингенцев. Она как бы осуществляла запросы времени применительно к актерскому искусству. В России этим ожиданиям зрителя ответила Комиссаржевская, расцвет творчества которой совпадал с первым десятилетием МХТ.

Художественный театр в борьбе с предвзятостью амплуа стоял за живых неповторимых людей вместо однозначных шаблонов. Эти соображения имели не только ограниченно технический, но глубоко философский характер. МХТ освобождал актера, в то время как господствовавший репертуар, навязывая актеру скудный ассортимент эффектных положений, его убивал. В области актерской, как и во всей своей начальной деятельности, Художественный театр не декларировал ничего нового, но принципиально новаторским было практическое проведение этих назревших требований в жизнь. Станиславский и Немирович-Данченко исходили из понимания театра как единого художественного организма, а не соединения талантливых и неталантливых актеров согласно общепринятым амплуа. Больше того, они не верили в возможность создания нового театра из актеров привычного мастерства и предпочитали любителей или начинающих актеров, которых легче было бы заразить идеями о театре правды и простоты, воодушевлявшими их самих. Знаменитые впоследствии актеры, как Москвин и Книппер, вступили на сцену Художественного театра в качестве незнакомцев, вызывая скептическое отношение театральной среды, впервые наблюдавшей такой метод организации труппы. Только два-три профессиональных актера после долгих дебатов были допущены в состав труппы.