П.А. Марков "В Художественном театре. Книга завлита" (1976 г.) (Ч. 18)

Начало: часть 1, часть 2, часть 3, часть 4, часть 5, часть 6, часть 7, часть 8, часть 9, часть 10, часть 11, часть 12, часть 13, часть 14 , часть 15, часть 16, часть 17

«Смерть Пазухина» захватывала мало тогда освоенную Художественным театром область провинциального купечества с его тяжелым бытом, узаконенными давностью обычаями, тягостной атмосферой власти денег. Эта ничтожная и безрадостная жизнь была показана не в тех безразлично серых тонах, к которым театр принудил себя в «Ревизоре»: театр воспользовался таким знатоком прошлой России, как Кустодиев. Жанровая стилизованность ярко театральных и выполненных с подлинно живописной мощью декораций и костюмов Кустодиева выпукло и красочно передавала внешность жизни щедринских персонажей и создавала необходимый фон, на котором должны были появляться столь же яркие и монументальные образы. При тяжелом монументальном ритме спектакля МХТ в области актерской игры искал внутренней обостренности, которая требовала соответствующих внешних черт. Он вкладывал в актеров жесткое миросозерцание Щедрина, стремясь к тому, чтобы актер в себе нашел черты, сближающие его с персонажем. Актеры смотрели на играемые образы не со стороны, не высмеивали их; чем более внутренне правым считал себя каждый из персонажей, чем более жестко и требовательно ощущал он свои права па жизнь, тем страшнее и отчетливее обнаруживалась сущность спектакля. Происходило как бы психологическое овладение щедринским текстом. Спектакль был насыщен страстной борьбой, взрывами чувств и театральной яркостью. Можно было упрекать его в недостаточной щедринской злости, возмещенной, однако, безусловной убедительностью характеров. Театр нащупал методы овладения сатирой, лежащие на органических путях его творчества. В постановках Тургенева («Провинциалка») и Щедрина еще более сказывалось возрастающее в МХТ стремление к укрупнению и обобщению образов, к внутренне оправданной внешней выразительности.

«Смерть Пазухина» захватывала мало тогда освоенную Художественным театром область провинциального купечества с его тяжелым бытом, узаконенными давностью обычаями, тягостной атмосферой власти денег. Эта ничтожная и безрадостная жизнь была показана не в тех безразлично серых тонах, к которым театр принудил себя в «Ревизоре»: театр воспользовался таким знатоком прошлой России, как Кустодиев. Жанровая стилизованность ярко театральных и выполненных с подлинно живописной мощью декораций и костюмов Кустодиева выпукло и красочно передавала внешность жизни щедринских персонажей и создавала необходимый фон, на котором должны были появляться столь же яркие и монументальные образы. При тяжелом монументальном ритме спектакля МХТ в области актерской игры искал внутренней обостренности, которая требовала соответствующих внешних черт. Он вкладывал в актеров жесткое миросозерцание Щедрина, стремясь к тому, чтобы актер в себе нашел черты, сближающие его с персонажем. Актеры смотрели на играемые образы не со стороны, не высмеивали их; чем более внутренне правым считал себя каждый из персонажей, чем более жестко и требовательно ощущал он свои права па жизнь, тем страшнее и отчетливее обнаруживалась сущность спектакля. Происходило как бы психологическое овладение щедринским текстом. Спектакль был насыщен страстной борьбой, взрывами чувств и театральной яркостью. Можно было упрекать его в недостаточной щедринской злости, возмещенной, однако, безусловной убедительностью характеров. Театр нащупал методы овладения сатирой, лежащие на органических путях его творчества. В постановках Тургенева («Провинциалка») и Щедрина еще более сказывалось возрастающее в МХТ стремление к укрупнению и обобщению образов, к внутренне оправданной внешней выразительности.

Две постановки, ставившие задачу овладения наиболее театральными в общепринятом смысле драматургами и примирения их метода с методом Художественного театра, были чрезвычайно значительны и во многом решающими.

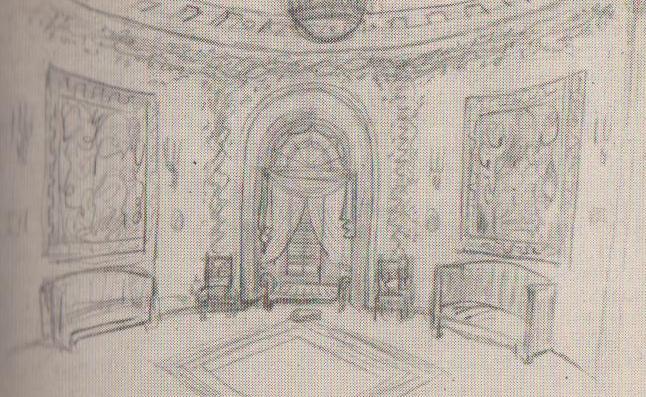

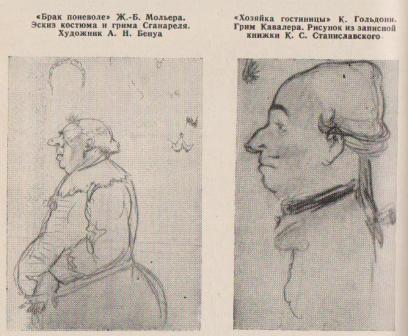

Такими постановками явились «Мнимый больной» и «Брак поневоле» Мольера (составлявшие один спектакль) и «Хозяйка гостиницы» Гольдони. Чрезвычайно характерно, что оба спектакля были поставлены Александром Бенуа, пришедшим в МХТ со стороны, совсем не режиссером, а одним из наиболее блестящих живописцев эпохи. Это говорило о новых тенденциях Художественного театра. И хотя фактически, в плане чисто режиссерском, спектакли осуществлялись в гораздо большей степени Станиславским, роль Бенуа превосходила по своей значительности обычное участие художника в спектакле. Театр по подчеркивал, что он считает чрезвычайно важным распространить тонкое чувство стиля не только на решение декорации и костюмов, но и на актерскую игру, характер мизансцен, на общий ритм спектакля, его атмосферу и динамику. Художественный театр создавал праздничные, наполненные весельем спектакли. Исполнители приносили с собой мироощущение мажорное, полнокровное, цельное, вместе с тем вполне органическое, и одновременно нигде не изменяли правде чувств, не пользовались обычными штампами исполнения «западных» комедий. Именно в комедийном жанре было легче всего подменять настоящую правду чувств внешней взволнованностью и расчетом на внешний эффект. Кто из актеров не прибегал при исполнении комедий Мольера к обычным утрированным реверансам, наигранной грации, игре со шляпой и т. д. Найденные МХТ новые выразительные приемы лежали в природе чувств актера, в органически верности жизни, не повторяя «мольеровские» штампы. Так же как позже в сатире .jpg) Щедрина, театр шел через верное познание жизни, через психологическое овладение текстом. Этот трудный путь привел к созданию чрезвычайно дерзких, непобедимо смешных спектаклей. Театр вместе с Бенуа влюбился в исчезнувший быт старинной Флоренции и мольеровского Парижа, не изменяя своему принципу искать яркого и типичного в жизни а не в театральных традициях. Эти спектакли были принципиально противоположны опытам, сделанным (применительно к Мольеру) Комиссаржевским и Мейерхольдом и несколько позже (применительно к Гольдони) Таировым. Эти великолепные мастера в той или иной степени воспринимали авторов oпосредованно, через призму иных, уже далеких театральных законов давно прошедших времен. Воскрешение Мольера или Гольдони обозначало для них не воскрешение полнокровной жизни далеких эпох, а, скорее, реставрацию или стилизацию театрального времени. Наиболее последовательно провел эту тенденцию Мейерхольд в своей знаменитой постановке «Дон Жуана». Художественный же театр шел через автора к изображаемой им жизни, а не через реставрацию театральных приемов к автору. Поэтому там, где Комиссаржевский и Мейерхольд видели театральные условные фигуры и порой даже пытались возродить принципы актерского искусства французского классицизма. Художественный театр разрушал амплуа и видел живых людей, служивших прообразами, закрепленными впоследствии в амплуа, но окрашенных мироощущением Мольера. Он не подчинялся законам старого театра, а проникал в жизнь, продиктовавшую драматургу его творчество. Мейерхольд и Комиссаржевский сознательно указывали на «невсамделишность» изображаемых событий, подчеркивая неправдоподобную условность положений и образов

Щедрина, театр шел через верное познание жизни, через психологическое овладение текстом. Этот трудный путь привел к созданию чрезвычайно дерзких, непобедимо смешных спектаклей. Театр вместе с Бенуа влюбился в исчезнувший быт старинной Флоренции и мольеровского Парижа, не изменяя своему принципу искать яркого и типичного в жизни а не в театральных традициях. Эти спектакли были принципиально противоположны опытам, сделанным (применительно к Мольеру) Комиссаржевским и Мейерхольдом и несколько позже (применительно к Гольдони) Таировым. Эти великолепные мастера в той или иной степени воспринимали авторов oпосредованно, через призму иных, уже далеких театральных законов давно прошедших времен. Воскрешение Мольера или Гольдони обозначало для них не воскрешение полнокровной жизни далеких эпох, а, скорее, реставрацию или стилизацию театрального времени. Наиболее последовательно провел эту тенденцию Мейерхольд в своей знаменитой постановке «Дон Жуана». Художественный же театр шел через автора к изображаемой им жизни, а не через реставрацию театральных приемов к автору. Поэтому там, где Комиссаржевский и Мейерхольд видели театральные условные фигуры и порой даже пытались возродить принципы актерского искусства французского классицизма. Художественный театр разрушал амплуа и видел живых людей, служивших прообразами, закрепленными впоследствии в амплуа, но окрашенных мироощущением Мольера. Он не подчинялся законам старого театра, а проникал в жизнь, продиктовавшую драматургу его творчество. Мейерхольд и Комиссаржевский сознательно указывали на «невсамделишность» изображаемых событий, подчеркивая неправдоподобную условность положений и образов

Художественный театр прорывался к реальной жизни, обнаруживая, что театральны не актерские приемы театра Гальдони, а всякий раз по-новому рассмотренный характер и сама Флоренция с ее синим небом, с огненной силой темперамента итальянцев, с блеском и остроумием, с душевным оптимизмом. И чем более правдиво и ярко театр вживался в эту старую Флоренцию, тем театральнее становился спектакль. Тем не менее театр упрекали в пренебрежении стилем, в увлечении в бытом, что он тяжелит комедию Гольдони. Но театр находил неисчерпаемый источник комизма именно в психологическом оправдании самых невероятных ситуаций, что и приводило к целой цепи комедийных эффектов, побеждавших зрителя своей новизной и органичностью.

Наиболее последовательно провел Художественный театр эти тенденции при постановке «Мнимого больного», пьесы чрезвычайно своенравной. Театр исходил снова из темы комедии, обозначенной в ее заголовке. Обострение комедийности шло через обострение и сгущение быта и основной сценической ситуации. Театр показывал типичную и исторически верную комнату богатого французского мещанина эпохи Мольера, обжитую, почти бытовую, но в то же время театральную, благодаря своей острой характерности и несомненному вкусу художника. Пьесу окутывала атмосфера увлечения медициной и заботами о лекарствах; мнимый больной Арган убегал на глазах у зрителя в маленькую уборную, на сцену выносили огромные клистиры, стоял стул с определенным назначением, ученые доктора важно и авторитетно обсуждали болезни Аргана, несли медицинскую околесицу и т. д.

Театр понял, что, чем серьезнее верить в неправдоподобные комические положения, тем разительнее и смешнее они захватывают зрителя. Огромный, с мучного цвета лицом, капризный и своенравный, по-бабьи повязанный платком, Арган Станиславского поднимался до гиперболического пафоса в упрямом стремлении заставить всех поверить в свою мнимую болезнь. Окружающие были наполнены страстным желанием освободить Аргана от охватившей его мании.

Театр исчерпывал любое комедийное положение, не останавливаясь в его развитии перед любой парадоксальностью. Он шел к зерну каждого образа и последовательно доводил до конца цепь переживаний, приводившую к неожиданным, но внутренне оправданным поступкам. В финале театр достигал своеобразного комического пафоса и, как бы делая уступку современным требованиям, переключал спектакль в откровенную буффонаду, демонстрируя изобретательное могущество и в этой, будто бы ему недоступной области. В интермедии посвящения Apгана в доктора все было гиперболично и смешно: и доктора, с наивной серьезностью провозглашавшие латинские изречения, и послушное обезьянничание Аргана, подражавшего их приемам, и танец слуг, и сочетание зеленых и красных полотен – тот праздник для глаз, которым заканчивал Бенуа спектакль мольеровских комедий.

Включаясь в борьбу театральных направлений, театр этим неожиданным и последовательным спектаклем определил свое отношение к увлекавшей театральную мысль проблеме театральности, которое он противопоставил опытам условных постановок. Это была психологизация комедии.

Одновременно продолжала волновать театр все та же тема современной трагедии. Театр не мог ее отбросить, ибо в связи с ней решались не только многие существенные философами проблемы, но и вместе с тем задачи актерского творчества. Успех «Карамазовых» прозвучал обнадеживающе. Казалось, что театр приближается к постижению трагических противоречий, раскалывающих душу современного человека. Из классического репертуара на этом пути к трагедии Художественный театр осуществил «Пера Гюнта» Ибсена, «Николая Ставрогина» (так называлась инсценировка «Бесов» Достоевского) и «Маленькие трагедии» Пушкина, но ни в одной из них не одержал побед, на которые рассчитывал. Он отступал и вновь наступал, но проблема трагического не была им разгадана полностью с той же убедительностью, как проблема комедии. Между тем он и здесь избрал путь психологизации и преодоления быта через большие, насыщенные человеческие переживания. Художественный театр столкнулся с рядом вопросов, ранее им мало затронутых, разрешить которые ему так и не посчастливилось.

И «Пер Гюнт», и «Ставрогин», и пушкинские трагедии открывали дверь в ту по-новому понимаемую театральность, которая так интересовала театр.

Новое обращение к Ибсену лежало между «Карамазовыми» и «Ставрогиным». Театр остановился на этот раз на драматической поэме «Пер Гюнт» (1912). Этой постановкой он решал для себя не только поиски новой формы спектакля, но важную проблему назначения человека – осуждение отказа от самого себя, необходимость верности себе. Эта проблема могла прозвучать необычайно своевременно и остро, но ее отодвинуло на второй план расплывчатое сценическое решение. Чтобы раскрыть поэзию Норвегии, театр пригласил художника Рериха, но само понимание Ибсена театром не было ни достаточно лирично для того, чтобы сделать спектакль теплым и волнующим, ни достаточно трагично, чтобы поднять образ Пера Гюнта до высот мировых трагических героев. Спектакль шатался попыткой философского символического обобщения, простым бытописательством и пряной экзотикой. Он как будто был сделан различными, почти противоположными стилевыми приемами. Театр не ощутил особого стиля этого сложного произведения, и спектакль, который мог прозвучать предостерегающе, упал в пустоту. Былой натурализм сосуществовал с великолепными находками (сцена Анитры, например), но режиссура чувствовала себя бессильной очеловечить и образно воплотить сложную символику Ибсена. Так, не удалась ни сцена с «великой Кривой», ни вся заключительная часть. И только сцена смерти звучала подлинно волнующе – Леонидов, игравший Пера Гюнта, вел ее с подлинным потрясением.

Новое обращение к Ибсену лежало между «Карамазовыми» и «Ставрогиным». Театр остановился на этот раз на драматической поэме «Пер Гюнт» (1912). Этой постановкой он решал для себя не только поиски новой формы спектакля, но важную проблему назначения человека – осуждение отказа от самого себя, необходимость верности себе. Эта проблема могла прозвучать необычайно своевременно и остро, но ее отодвинуло на второй план расплывчатое сценическое решение. Чтобы раскрыть поэзию Норвегии, театр пригласил художника Рериха, но само понимание Ибсена театром не было ни достаточно лирично для того, чтобы сделать спектакль теплым и волнующим, ни достаточно трагично, чтобы поднять образ Пера Гюнта до высот мировых трагических героев. Спектакль шатался попыткой философского символического обобщения, простым бытописательством и пряной экзотикой. Он как будто был сделан различными, почти противоположными стилевыми приемами. Театр не ощутил особого стиля этого сложного произведения, и спектакль, который мог прозвучать предостерегающе, упал в пустоту. Былой натурализм сосуществовал с великолепными находками (сцена Анитры, например), но режиссура чувствовала себя бессильной очеловечить и образно воплотить сложную символику Ибсена. Так, не удалась ни сцена с «великой Кривой», ни вся заключительная часть. И только сцена смерти звучала подлинно волнующе – Леонидов, игравший Пера Гюнта, вел ее с подлинным потрясением.

Не ощутил театр и стиля пушкинских трагедий, когда поставил спектакль, состоящий из «Пира во время чумы», «Каменного гостя» и «Моцарта и Сальери». Здесь метод, примененный при постановке «Хозяйки гостиницы» и «Мнимого больного», был явно неприложим. Однако Художественный театр пользовался именно им. Он снова хотел через автора идти к изображаемой им жизни, не осознав творчески того, что жизнь пушкинских трагедий иная, чем жизнь комедий Мольера и Гольдони. Театр выбрал путь, который был принципиально и практически неверен, коренным образом противореча Пушкину. Театр как бы «растягивал» маленькие пушкинские драмы до огромных размеров, не считаясь с их лаконичностью. Ему казалось, что намеки Пушкина нужно развертывать до пределов целых сцен, и оттого пушкинские пьесы теряли свое обаяние, превращаясь в монументально-бытовые, даже тягучие драмы. Театр старался расшифровывать не нуждающийся в расшифровке пушкинский текст, он старался насытить его всем тем подспудным содержанием, которое он находил в каждой пьесе, в каждом из ее явлений. Театр тяжелил стих, фактически обращая его в прозу во имя его многомыслия. Он как будто досказывал за Пушкина то, что не считал нужным сказать поэт. Это значило не доверять ему.