П.А. Марков "В Художественном театре. Книга завлита" (1976 г.) (Ч. 16)

Начало: часть 1, часть 2, часть 3, часть 4, часть 5, часть 6, часть 7, часть 8, часть 9, часть 10, часть 11, часть 12, часть 13, часть 14 , часть 15

Спектакль показал огромное значение света на сцене. Система тюлей позволила добиться загадочного исчезновения раскидистых деревьев в картине «У дороги» и возникновения полупризрачного фламандского домика в «Стране воспоминаний». При помощи обычных волшебных фонарей Станиславский, следуя ремарке Метерлиика, заставил стены преображенной комнаты дровосека играть тысячами алмазных огней.

Спектакль показал огромное значение света на сцене. Система тюлей позволила добиться загадочного исчезновения раскидистых деревьев в картине «У дороги» и возникновения полупризрачного фламандского домика в «Стране воспоминаний». При помощи обычных волшебных фонарей Станиславский, следуя ремарке Метерлиика, заставил стены преображенной комнаты дровосека играть тысячами алмазных огней.

Новизна постановки заслонила на первых норах то новое, что вошло с «Синей птицей» в актерскую работу. Но может быть, именно на этой пьесе Станиславский ощутил некоторые особенности своей будущей системы. Миросозерцание Станиславского в этом спектакле легче всего охарактеризовать как пантеизм. Вслед за Метерлинком ему казалось, что неистощимая жизнь наполняет собой окружающее, весь мир. Если уже в пьесах Чехова он как бы устанавливал связь человеческой жизни с природой, то в сказке Метерлиика вера в разлитую кругом жизнь стала торжествующей и заразительной основой спектакля. Станиславский с особой тонкостью почувствовал органическую силу жизни, и вот к этой-то органической жизни он и звал актеров. Он звал актеров к внутреннему самоуглублению, к моральному очищению, к тому, чтобы воспринять жизнь в ее первозданности. Он хотел, чтобы человек растворился в общем ощущении природы.

Прелестными по своей тонкости и наивности были Тильтиль и Митиль, и когда они отправлялись в путь за ускользающей «синей птицей», и когда, возвратившись из своих путешествий поняли, что жизнь разлита всюду и что поиск счастья – в самом глубоком значении – предназначен людям. Великолепно найдено было человеческое зерно в ролях Пса и Кота – тема верности и предательства, воплощаемая этими персонажами, получила настоящее философское звучание. Но в то же время в сцепе леса в решении отдельных образов преобладало внешнее подражательство; как ни странно, у режиссуры не хватило именно для этой вскоре исключенной из спектакля картины достаточной изобретательности, может быть, потому, что Станиславский не мог найти здесь вполне точных ассоциаций с человеческими качествами, которые он, избегая какой-либо опасно поучительной аллегории, нашел для остальных персонажей сказки.

При всей сказочности пьесы Станиславский не покидал на этот раз реальной почвы. Пьеса начиналась картиной у дровосека, передававшей ощущение скромного бельгийского домика с точным национально-бытовым колоритом. И фантастический дворец Феи ночи, и страна воспоминаний, и лазурное царство – все это было как бы преображенной мечтой, а отнюдь не выдуманной жизнью.

Станиславский звал в «Синей птице» к полноте жизни, к поискам счастья. И здесь лежала значительная доля обаяния и успеха спектакля. Все элементы постановки были тесно связаны воедино: и поразительная по тонкости и изяществу музыка И. Саца, и строгая ритмичность, и чувство непосредственности актерского творчества (которую будет развивать «система»), и утонченная внешняя техника, способная передать «жизнь человеческого духа». Со всем этим Станиславский потом пройдет через свои дальнейшие искания, более и более убеждаясь в том, что основа и цель театра состоит в обнаружении всеми сценическими средствами «жизни человеческого духа».

«Братьями Карамазовыми» Немирович-Данченко продолжил свои трудные поиски современной трагедии, начатые в пьесах Ибсена. По методу сценического осуществления «Братья Карамазовы» заняли выдающееся место в истории МХТ. Немирович-Данченко нашел в Достоевском литературный материал, полный огромных страстей и не связанный ни с какими театральными штампами. Не зная пути овладения античной трагедией, о которой он продолжал мечтать, он боялся прикоснуться Шекспиру, потому что по опыту «Юлия Цезаря» знал, что основным недостатком этого спектакля было отсутствие трагической мощи в понимании отдельных образов и самой пьесы. Он боялся, что, не имея еще достаточно выработанной своей актерской техники, актеры МХТ подчинятся испытанным театральным приемам и не найдут предельно обостренной простоты, необходимость которой он формулировал в постановке «Росмерсхольма». Достоевский, казалось, давал все основания для чтобы соединить предельную актерскую простоту с трагическим пониманием жизни, чрезвычайно близким современной интеллигенции, для которой Достоевский становился не только одним из любимых писателей, но и материалом для философского познания мира и познания самого себя. Было важно, однако, установить, в какой плоскости возьмет театр Достоевского и что он в нем увидит.

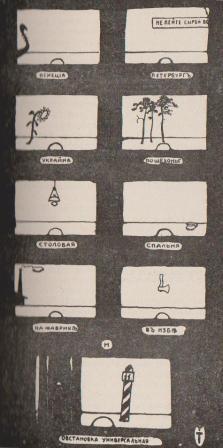

Театр воспринял роман Достоевского как материал для построения значительных и потрясающих актерских образов. В беседах, предшествовавших постановке, Немирович-Данченко не раз заявлял, что в своих репертуарных поисках театр неизбежно должен найти игровой материал, предельно охватывающий все стороны актерской личности. Поэтому полнота страстей, разнообразие переживаний, сила мысли, бунт чувства и разума, заключенные в «Карамазовых», не только позволяли, но попуж дали актеров подниматься над уровнем, диктуемым современной драматургией. Казалось, что и режиссура и театр вырываются на неведомые ранее просторы. Вновь, со свойственной ему последовательностью, Немирович-Данченко сделал из этого своего выбора решительные и категорические выводы. Всегда с особым вниманием относившийся к автору, он не допускал ни малейших изменений в тексте, хотя бы и объяснимых сценической необходимостью. Дав подзаголовок спектаклю «отрывки из романа Достоевского», он тем самым подчеркивал, что театр не собирается вместить в спектакль весь великий роман и приглашает зрителя увидеть лишь его отдельные сцены, воплощенные актерами Художественного театра. Материал оказался настолько огромен, что Немирович-Данченко решился на крайне смелый и ответственный шаг: спектакль «Братья Карамазовы» занимал два вечера. Объявляя об «отрывках из романа», Немирович-Данченко и весь внешний стиль спектакля поставил в зависимость от такого определения. Он словно заранее предупреждал зрителя, чтобы тот не ожидал обычного театрального представления. Войдя в зал, зритель вместо постоянного серого занавеса с «чайкой» видел на сцене, налево от себя, небольшую нишу, в которой помещалась  кафедра с зеленой лампой. От ниши шла стальная штанга, на которой висел оливкового цвета занавес, не доходивший доверху и потому оставлявший полосу света. Театр ввел чтеца, который помещался в нише и читал куски текста, не поддающиеся инсценировке, но необходимые для понимания того или другого отрывка. Когда чтец кончал читать, занавес отбегал от него вправо и обнаруживал зрителю ту картину, в которую вводило чтение. Обычными декорациями театр не пользовался. Спектакль шел на безличном серовато-зеленом (близком окраске стен МХТ) фоне. Театр максимально выделял актера.

кафедра с зеленой лампой. От ниши шла стальная штанга, на которой висел оливкового цвета занавес, не доходивший доверху и потому оставлявший полосу света. Театр ввел чтеца, который помещался в нише и читал куски текста, не поддающиеся инсценировке, но необходимые для понимания того или другого отрывка. Когда чтец кончал читать, занавес отбегал от него вправо и обнаруживал зрителю ту картину, в которую вводило чтение. Обычными декорациями театр не пользовался. Спектакль шел на безличном серовато-зеленом (близком окраске стен МХТ) фоне. Театр максимально выделял актера.

Именно в «Карамазовых» Немирович-Данченко развернуто утверждал те приемы актерского воспитания, которые он наметил в «Росмерсхольме». В основе исполнения лежало глубочайшее проникновение человека, творческая забота о том, чтобы безошибочно и зорко разобраться в его противоречиях и в его страстях. Ничто не должно было мешать актеру, и ничто не должно было дать опору старым театральным приемам. Немирович-Данченко требовал строжайшей, суровой, законченной простоты. Взамен замкнутой сдержанности «Росмерсхольма» он пытался слить в каждом образе бунт мысли с бунтом страстей. Перед ним во всей целостности встала проблема актерского темперамента. Ему хотелось в «Братьях Карамазовых» добиться синтеза начал, важнейших с его точки зрения в актере. Владимир Иванович как будто во многом ревизовал прежние приемы актерской игры МХТ, но ревизовал, не теряя того подлинно значительного и ценного, что было завоевано театром. Он шел к глубокому проникновению в недра актерского существа. «Братья Карамазовы» не допускали спокойной и легкой технической игры. После каждого спектакля актеры чувствовали себя опустошенными от затраты внутренних сил, которые они вкладывали в роль. Немирович-Данченко распахивал актера так, чтобы сила переживаемых страстей безраздельно охватывала его до самого дна. Он не считал возможным ограничиться только одной стороной актерского творчества – егоэмоциональным захватом, которым отличались великие актеры XIX века. Напряженная сила мысли, вырастающая не из отвлеченного постижения действительности, а из души человека, наполняла спектакль. Мысли и страдания Ивана, Дмитрия, Алеши, Смердякова сливались в каждом из них в одно целое. Так совершалось актерское перевоплощение – создание крупных и монументальных характеров. Именно душевные метания современного человека прочел в романе Достоевского его постановщик – они и стали внутренним духовным центром спектакля. В эпоху переоценки Художественным театром своего искусства «Карамазовы» во многом указали ему его актерские пути. Леонидов – Митя Карамазов, Качалов – Иван, Лужский – Федор Павлович, Воронов – Смердяков, Германова – Грушенька, Коренева –Lise, Москвин – «Мочалка» оказались значительнейшими актерскими созданиями; причем для каждого актера исполнение данной роли относилось к вершинам его индивидуального творчества и становилось порою поворотным пунктом, раскрывая в нем ранее неизвестные качества. Сами режиссерские приемы – лаконичные, простые, сжатые – оберегали от развертывания на сцене дурной «достоевщины», сосредоточивая актеров на психологическом постижении образов. Художественный театр освобождался от опасности впасть при постановке романа в патологическую мелодраму и приближался к разрешению проблемы современной трагедии, как ее понимал Немирович-Данченко.

Наивысшего художественного выражения форма условных постановок нашла в интерпретации поставленного после нескольких лет работы в 1911 году «Гамлета» (режиссеры – Станиславский и приглашенный специально для этого спектакля английский режиссер Гордон Крэг). Столкновение воли двух режиссеров привело к чрезвычайно значительному спектаклю, на котором особенно ясными стали противоречия между складывавшимся актерским методом МХТ и условным пониманием актерского искусства Крэгом. Уже самое соединение имен Станиславского и Гордона Крэга интересно и знаменательно. Оба они имели, несомненно, общие черты и одновременно резко отличались друг от друга в понимании некоторых коренных вопросов театра. Их соединяла фанатичная преданность искусству, безграничная фантазия, стремление широко раздвинуть сценические возможности и найти наиболее совершенные приемы, способные утончить и смягчить грубое искусство театра. Но Станиславский уже закладывал первые основы системы воспитания актера. Крэг, не имевший, по сути дела, возможности осуществить свои теории до приглашения в Художественный театр, был занят мыслями о борьбе с жизненным и житейским правдоподобием, о внешней реформе сцены. Он был самым последовательным и ригористическим проводником символизма в театре: каждую линию декораций, каждый падающий на нее луч света он воспринимал как знак, выражающий вневременную и вне-пространственную сущность явлений, рассматривая сцену как путь к познанию вечных сущностей. Он абстрагировал любое произведение от эпохи, его создавшей, и от времени, к  которому оно относится. Весь мир был для него выражением столкновений отвлеченных начал добра, зла, любви, ненависти, которые остаются в своей сущности неизменными и лишь воплощаются в том или ином человеке. Он смотрел на себя как на художника, имеющего власть сорвать со случайной действительности покровы и показать мир в его первозданности, и полагал, что этой же его власти подчинены и актеры, управляемые его прихотливой изобретательностью. Здесь-то и происходили роковые столкновения не только между Крэгом и Станиславским, но и между Крэгом и искусством Художественного театра.

которому оно относится. Весь мир был для него выражением столкновений отвлеченных начал добра, зла, любви, ненависти, которые остаются в своей сущности неизменными и лишь воплощаются в том или ином человеке. Он смотрел на себя как на художника, имеющего власть сорвать со случайной действительности покровы и показать мир в его первозданности, и полагал, что этой же его власти подчинены и актеры, управляемые его прихотливой изобретательностью. Здесь-то и происходили роковые столкновения не только между Крэгом и Станиславским, но и между Крэгом и искусством Художественного театра.

Тем не менее постановка «Гамлета» была закономерным шагом на путях освобождения МХТ от внешнего натурализма и свидетельством того, как глубоко и страстно пытался театр философски осмыслить жизнь. Увлеченный Крэгом, Станиславский разделял с ним взгляд на мироздание. Его привлекала мысль, которую вкладывал в «Гамлета» Крэг и которая была так противоположна предельно чуждой Станиславскому философии Гамсуна и Андреева, мысль о победе добра в его постоянной борьбе со злом, добра, представителями которого были Гамлет и Фортинбрас, со злом, которое олицетворялось в фигурах Клавдия, Гертруды, придворных. Крэг и Станиславским хотели выразить всечеловеческую сущность «Гамлета» так, чтобы она была приложима к любой эпохе: внешняя форма, предложенная Крэгом. увлекала Станиславского и по сути и по своей формальной новизне, потому что она открывала ход к категорическому освобождению от внешнего правдоподобия и вводила ряд приемов декоративного решения, которые казались ему чрезвычайно плодотворными. Ни о каком воспроизведении древнего Эльсинора не могло быть речи. Декорации и костюмы подчинялись вневременному и внепространственному пониманию трагедии. Этому послужила изобретенная Крэгом система уходящих ввысь ширм, способных принять любой цвет. Передвигаясь на колесиках, по-разному освещенные, каждый раз составляя новые комбинации, они указывали не только на перемену места действия, но и на изменение его атмосферы. Для Гамлета Крэг нашел костюм полумонаха-полурыцаря, а для короля, королевы и придворного общества определили в качестве доминирующей краски золотую. Первая картина строилась на противопоставлении золотого дворца и отъединенного, погруженного в раздумья, окуташного синеватой мглой монаха-рыцаря Гамлета. Может быть, Крэгу казалось даже, что единственной реальностью является душа Гамлета и что вес остальное показано зрителю только в преломлении прекрасном Гамлетовой души.

Но, абстрагируя сущность трагедии, режиссеры не были в силах абстрагировать актерское искусство. И чем отвлеченнее казались декорации, тем упорнее актерское исполнение разрушало внешнюю форму. Станиславский больше не хотел в поисках новых сценических приемов «стилизовать» актера, как он делал это в «Драме жизни» и «Жизни Человека».